A Beautiful Day - Traduire les titres au cinéma

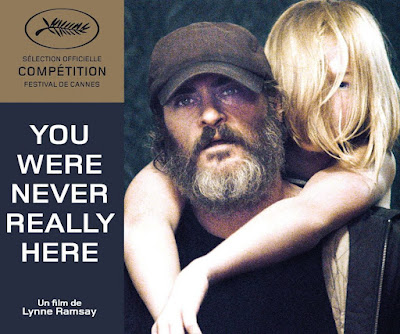

You were never really here / A Beautiful Day, un film de Lynne Ramsay

avec Joaquin Phoenix

Comment ne pas commencer cette article par une diatribe contre les distributeurs français qui prennent une fois de plus leur public pour des ignorants ?

I - Traduire le titre d’une oeuvre :

Faut-il traduire les titres ? Littéralement ou non, cela paraîtrait parfois inévitable pour une question d’accessibilité ; quitte à parfois enlever du sens (ou en rajouter à outrance : le récent What happened to Monday ? devenant Seven Sisters, par exemple). Après tout, le Français aime qu’on le prenne par la main, qu’on lui chuchote à l’oreille dans sa langue : l’ampleur de l’industrie du doublage hexagonal en est la preuve. Les puristes n’oseront même pas ajouter qu’il est invraisemblable de ne pas disposer d’une seule séance en version originale non sous-titrée dans les 5241 salles de l’Hexagone, de peur de susciter une levée de boucliers à l’Académie française (si tant est qu’une attaque unilatérale d’octogénaires en livrée peut faire des dégâts… on rappellera cependant qu’ils disposent chacun d’une épée).

Le Français aime consommer son cinéma en français ; ou dans le meilleur des cas faire semblant de ne pas lire les sous-titre. Soit.

Mais alors d’où vient cette volonté de traduire l’anglais par de l’anglais, ou plutôt échanger, plutôt que de simplement traduire ?

À mille lieues de l’engagement québécois à ne pas laisser un seul mot d’anglais apparaître sur l’affiche, fierté et quasi-running gag national, la France se place dans une volonté de garder le dynamisme de la langue anglaise - moins de mots plus de sens - et sans doute son côté “cool“ tout en partant du principe que le spectateur moyen a une très faible connaissance de l’anglais. Au mépris, dans la grande majorité des cas, du sens.

[J’interviens ici dans une digression dont il me semble important qu’elle figure sur internet, et spécifier que ma traduction québécoise préféré est celle de la saga American Pie qui devient Folies de Graduation. En plus de mieux définir la série dans sa globalité plutôt que simplement faire référence à un événement du premier volet, elle se paye le luxe de comporter un anglicisme (“graduation“, intraduisible en français mais plus ou moins équivalent de “formation universitaire“) et donc de trahir son principe intrinsèque. Sublime.]

Remplacer « Hangover » par « Very bad trip » est une chose. Gageons que le mot original est peu connu en France, pourquoi pas.

Quand le titre joue sur une subtilité phonétique qui ne fonctionne que dans une langue (« Knight & day » devient « Night and day »), ok.

Quand c’est une question de cultures, avec par exemple un lieu dont on estime qu’il n’évoquera rien en dehors de son pays d’origine (« Made in Dagenham » devenant alors « We want sex equality »), passe encore.

À l’extrême limite, quand c’est volontairement racoleur (« Not another teen movie » habilement traduit par « Sex academy ») sous prétexte que la négation est difficilement traduisible, on accepte avec une petite larme versée sur l’autel du grand capital.

Mais pour You were never really here - que je me refuse désormais par principe à nommer A beautiful Day puisqu’il nous a été présenté à Cannes sous ce premier nom, - on est plus proche du syndrome « Me and Earl and the dying girl » transformé en France en « This is not a love story ». Le changement de sens.

Le verbe transformer prend tout son sens ici, puisque dans une volonté de faciliter la compréhension (le Français moyen est décidément stupide, pas au courant de la conjugaison du verbe être à la deuxième personne au passé en anglais) on change radicalement le titre de l’oeuvre.

Inacceptable, d’autant qu’on peut légitimement affirmer que le public cible n’est pas vraiment le “Français moyen“ ? Ce même “Français moyen“ qui continue d’aller voir les films de Philippe de Chauveron « parce qu’il vaut mieux rire du racisme » et qui hisse les films de Dany Boon au scénario tiré d’un adjectif [c.f. Radin ou encore Supercondriaque, ce dernier étant en plus un néologisme douteux] en première place du box office ? Sans faire de la sociologie de comptoir et sans faire preuve de condescendance, il semblerait que You were never really here soit susceptible d’attirer un public exigeant (qui accepterait d’être “malmené“ au cinéma)… qui aurait le niveau d’anglais suffisant pour traduire une phrase simple. Ce n’est qu’une supposition. Il me fallait m’insurger contre ce choix incompréhensible qui enlève à la fois sens et impact au titre du chef d’oeuvre de Lynne Ramsay.

Passons désormais au film en lui-même.

II - You were never really here :

Soyez prévenus. You were never really here éclipse toute notion de cinéma “plaisir“ ou du moins “confort“. C’est un film d’une violence sans nom, tant psychologique que visuelle. Jamais dans la complaisance ni même dans le consensus, il montre en 1h25 bien plus d’abominations qu’on ne devrait théoriquement voir en une vie (une vie “classique“ bien entendu, libre à vous d’allez explorer les bas-fonds new-yorkais si cela vous chante).

Si You were never really here est si juste dans son propos, c’est parce que Lynne Ramsay parvient admirablement à définir - et maintenir - la différence entre héros et personnage principal. Joe, le personnage de Joaquin Phoenix est l’antihéros dans toute sa splendeur. S’il est bel et bien le protagoniste qu’on suit dans l’oeuvre, s’il poursuit en théorie un but positif (sauver une jeune fille des griffes d’un réseau de prostitution) ; le film n’omet jamais de rappeler qu’il est un être qui fait de la férocité une réponse universelle. Même à un simple regard de travers.

En effet, Joe est un écorché. D’abord par son enfance (c’est sans doute ce qui a plu à la réalisatrice dans le personnage imaginé par Jonathan Ames dans le roman dont le film est tiré), ensuite par la spirale de violence dans laquelle il s’est enfermé sans jamais parvenir à en sortir. Lynne Ramsay met en place un système de flash-backs ou plutôt hallucinations qui, tout en harcelant Joe, donnent des éléments de compréhensions au spectateur. Éléments qui jamais n’expliquent ou pire, n’excusent. Le spectateur et la réalisatrice constatent de concert les douleurs d’un homme tué par son enfance, qui paradoxalement vit toujours avec sa mère dans l’appartement où il a grandi, symbole de l’aliénation éternelle dans laquelle il est enfermé.

Évidemment, arrêtons-nous un instant sur l’interprétation de Joaquin Phoenix. On a tendance a récompenser les transformations physiques des acteurs, mais ici, même s’il s’est mué pour l’occasion en un musculeux grizzly bourru et balafré, sa performance va bien plus loin que ça. Il est Joe, se fait oublier, et on ne le remettrait pas un seul instant en question. Dans ce qui est une véritable mise à nu, il instaure une absence de barrière entre lui et la caméra ; il incarne, incandescent.

Alors que le déferlement de brutalité(s) était précisément ce qui n’était pas montré dans We need to talk about Kevin, son précédent long-métrage, Lynne Ramsay prend cette fois-ci le parti de ne rien éluder ni édulcorer. Les ignominies, les souffrances sont omniprésentes ; les membres sont perforés, le sang jaillit, les dents volent. Le marteau n’avait pas été aussi cruel depuis Old Boy. Cette violence, qui, pourtant, n’est pas esthétisée comme il serait tentant de le faire. Jamais traitée, brute pour ainsi dure, la réalisation préfèrera toujours le plan fixe à un montage vif qu’on pourrait attendre dans ce genre de situations. Sans artifices, direct, honnête : c’est là qu’il trouve sa justesse.

En définitive, You were never really here est, contrairement à ce que son piteux titre français et à sa laide affiche (…française, encore une fois) pourraient laisser penser, un excellent film. Pur, sans concessions, il rejoint aisément les grands noms d'un cinéma dur, exigeant, et encore plus aisément le haut du classement des meilleurs films de l’année cinématographique 2017.

Commentaires

Enregistrer un commentaire